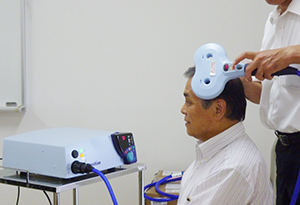

高次脳機能障害コース

脳血管障害やその他の疾患により、記憶・注意・遂行機能障害など、いわゆる高次脳機能障害に苦しむ人たちやその家族が年々増加し、社会問題となっています。

本コースでは、これら疾患の病態の解明や、その評価・治療法を研究することを目的としています。

ひとつの研究が人々の生活を大きく変える可能性を秘めています。

養成する人材像

主として高次脳機能障害を持つ患者に対して、

主として高次脳機能障害を持つ患者に対して、

- 病院・老人保健施設・障害児福祉施設・特別養護老人ホーム・重症心身障害児施設・在宅等の臨床現場において、適切な評価やリハビリテーションを行い、さらに心理的サポートも充分考慮できる、より高度な医療従事者。

- 機能改善のためのアプローチ方法や、AAC(代替コミュニケーション)など良好な人間関係の修復などに関する開発および教育等に携わる教育・研究者。

教育スケジュール

修了要件単位数

修士課程修了に必要な単位数は、研究指導を除き、コース別に次の通りとなります。

- 摂食・嚥下障害コース:必修9単位、選択必修1単位以上を含む30単位以上

- 高次脳機能障害コース:必修8単位、選択必修1単位以上を含む30単位以上

- 運動機能科学コース:必修3単位、選択必修1単位以上を含む30単位以上

- 心の健康科学コース(一般課程):必修9単位、選択必修1単位以上を含む30単位以上

- 心の健康科学コース(公認心理師課程):必修24単位、選択必修1単位以上を含む30単位以上

- 言語聴覚障害コース:必修4単位、選択必修1単位以上を含む30単位以上

他に修士論文の審査(論文審査、発表審査)および最終試験に合格することが必要です。

授業科目

共通科目

| 配当年次 | 授業科目の名称 | |

|---|---|---|

| 必修 | 選択 | |

| 1年次 |

|

|

専門科目

| 配当年次 | 授業科目の名称 | |

|---|---|---|

| 必修 | 選択 | |

| 1年次 |

|

|

| 2年次 |

|

|

| 1~2年次 |

|

|

大学院修了生の修士論文題目

- アルツハイマー病の分類における心理検査の問題点

- 変性疾患の認知症における幻視と立方体模写に関する研究

- FAQ・髄液・FDG-PETを用いたアルツハイマー病の分類

- ティンカートイの基準化への一試行

- ティンカートイ検査と小児発達段階の関連について

- 頸部回旋の違いが立ち上がり動作へ及ぼす影響-運動学的分析の観点から-

JIN式発声発語・器官検査

「JIN式発声発語・器官検査」とは、

JIST(日本全体構造臨床言語学会)とNUR(新潟リハビリテーション大学大学院)の共同研究により開発された「運動障害性構音障害および吃音の構音症状と構音器官の運動・感覚」を総合して評価する検査です。

本検査は、以下の2部門で構成されています。どちらも結果を1表で示すことによりマクロ的に、能力の分布を概観・判断できます。

1.発声発語検査

2.発声発語器官検査

本検査の特徴

- リハビリテーションのための客観的指標を開発し、検査者間信頼性を高めています。

- リハビリテーション必須情報を効率的に検査しながら短時間施行をめざし、被検者の方への負担を限界まで少なくしてあります。

- 判定・評価尺度は混乱せず、またリハビリ経過も判断できるよう、すべてを5段階に統一してあります。

- 検査結果の情報を検者と被検者や家族と共有できるよう、専門用語ではなく一般理解可能な用語としてあります。

本検査の詳細は、臨床言語研究,VOL19, 2020.「JIN式発声発語・器官検査(2020版)」特別号をご覧ください。