そろそろ雨が心配な時期になりましたが、本学では6月17日(土)にオープンキャンパスを開催いたします👀

今回のオープンキャンパスにおける各専攻の体験内容は以下を予定しています!

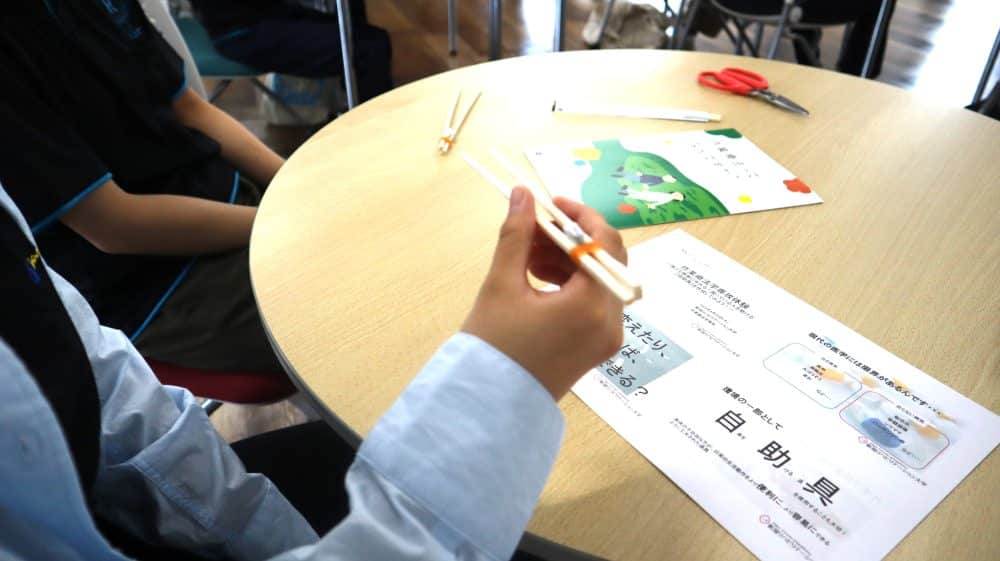

・理学療法学専攻 脳卒中片麻痺を体験しよう!(食べる動作を体験)

・作業療法学専攻 学生による作業療法と学校生活の説明

・心理学専攻 自分の性格を知ろう「新版東大式エゴグラムⅢによる心理検査」

そして、今年度のオープンキャンパスから無料でランチを提供いたします!🥐

ランチをとりながら在学生から生の声を聞いていただき、本学の魅力を少しでも知っていただきたいと考えております!😁

また、新潟駅からの無料送迎バスのスケジュールに関しましては以下の通りとなりますので、希望されるかたはご予約をお願いします!

【バス運行スケジュール🚌】

(往路)

・8:45~ 新潟駅南口出発

・9:50~ 大学到着

(復路)

・13:10~ 大学出発

・14:15~ 新潟駅南口到着

※OC終了時刻によって出発時刻が前後する場合があります。予めご了承ください。

皆さんにお会いできるのを楽しみにしています❗