1月20日に今年第1回目のリハ大オレンジカフェを開催しました。

今回は、大学の授業の一環として行いました。

高齢期作業療法Ⅰとして、2年生2名が、プログラムを担当し、基礎ゼミⅠとして、1年生9名が、地域貢献の場を体験をしました。

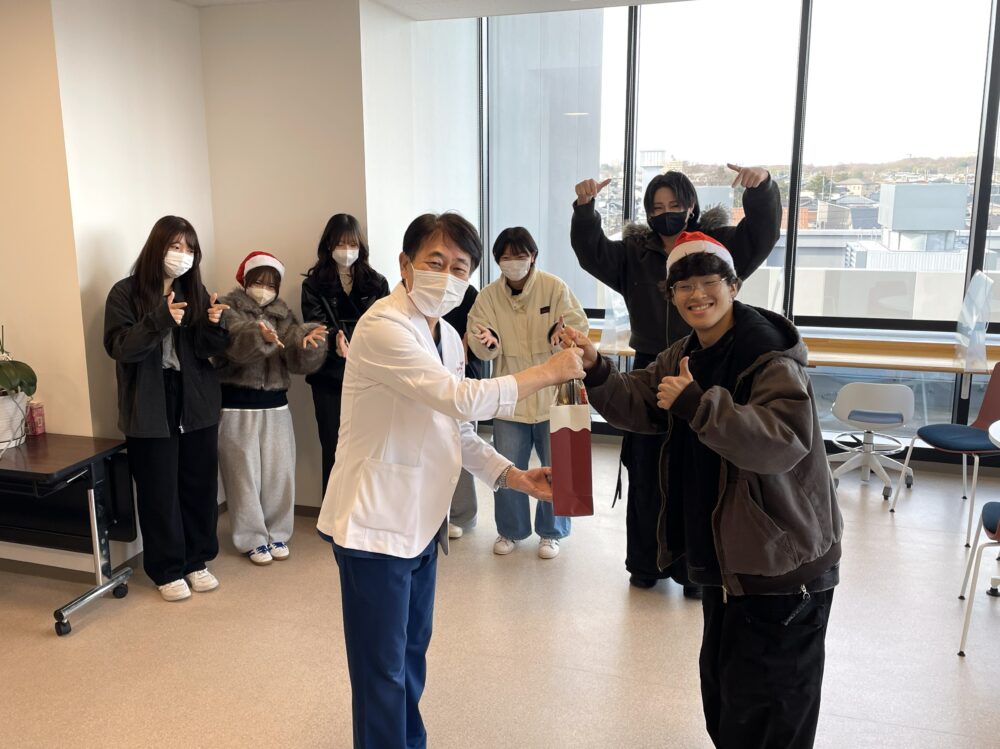

1つ目のプログラムでは、中国からの留学生が、故郷の様子や、ミニ中国語講座を開いてくれました。

参加者の方から、ご自身の海外旅行の思い出が語られました。

2つ目のプログラムでは、毛糸を使ってのミサンガ作りを行いました。

参加者の方も熱心に取り組み、できあがった作品にとても満足されていました。

実施後のアンケートには、「学生さん達とおしゃべりを楽しみました。ありがとうございました。」と書かれていました。本学の学生のかかわりが、地域で暮らす方に楽しい時間を提供することができました。

大寒に入り、厳しい寒さにもかかわらず、参加してくださった方々、本当にありがとうございました。

作業療法学専攻

リハ大認知症カフェ『オレンジカフェ』は認知症の方、ご家族の方、認知症に興味のある方が気軽に立ち寄れるスペースです。認知症の方の居場所、情報交換、相談の場としてご利用ください✨

次回開催日:2月17日(火) 午後1時30分~午後3時(入退室自由、参加費無料)

事前の申し込みは必要ありません。参加希望の方は当日、直接本学までお越しくださいませ。