図書館では毎月、教職員からの推薦図書を展示しています。

4月は理学療法学専攻准教授 粟生田先生 の推薦図書です。

先生からのおすすめコメントもありますよ!

ぜひ読んでみてください。

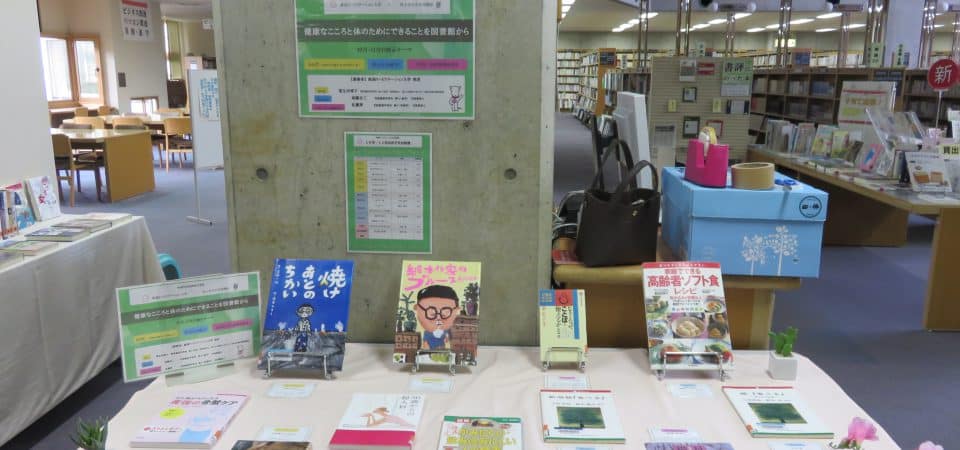

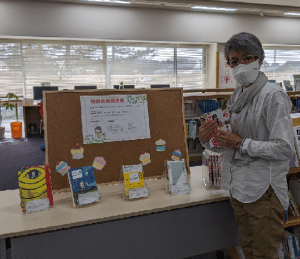

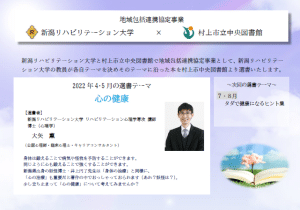

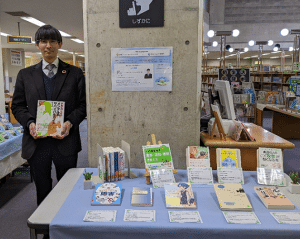

地域包括連携協定事業 村上市立中央図書館(第4弾)

図書館の学習席・PC席が利用できるようになりました!

新型コロナ感染防止のための利用制限が緩和され、

席数の制限はありますが、図書館の学習スペース・PC席が使用できるようになりました!

今まで通り、貸出/返却、PCでの印刷も利用可能です。

開館時間も18時までに延長されたので、静かな図書館でじっくり勉強できますね。

(※貸出受付と検索用PCの利用は17時まで)

ただし、ご利用にあたっては以下のルールをお守りください。

①カバンの持ち込みは禁止されてます。

荷物置き場 又は ロッカーに置いてからご利用ください。

②手指のアルコール消毒、マスクの着用をお願いします。

③図書館を利用する場合は入館時に必ず名簿を記入してください。

④許可された席以外を使用しないようにし、三密を避けてください。

⑤PC席での趣味の閲覧、学習席として独占する行為はやめてください。

コロナ対策のため、席数を制限してご利用いただいています。

相馬

大澤先生コラム【3月】

古老の足掻き 大澤 源吾(March 25.2020)

連日連夜の間断のないテレビ放映と新聞紙面で、

新型コロナウィルス肺炎流行の様子が伝えられている。

日本国内だけでなく今や世界各国に拡まり、殊にイタリア北部では患者の急激な多発によって、

始発点の中国河北省武漢市と同じように、医療崩壊という苦境にすら晒されているらしい。

これまでの臨床側の経験的解析から、重症になるのは高齢者で、

特に高血圧や糖尿病、あるいは心疾患などの

基礎疾患を持っておられる方の死亡率が高いということが少しずつ分かってきた。

若年者には全く自覚症状もない感染者も居て、

さらにほかのヒトへの感染媒体になっていることもあるらしい。

だからテレビでの解説や議論では、初期から、みんなの不安を払拭するために、

「何故検査を早くしてくれないのか」という意見が強かった。

得体の知れない重症のコロナ肺炎感染者を隔離・看護する専門的な施設と、

そこで働く医師や看護師などの医療従事者の数は当然、当初は限られたものであるし、

簡単に組み建てたり、増員したりできる性質のものでもない。

限られた施設にいきなり多数の重症コロナ肺炎患者が押し寄せたら

医療崩壊を来たすことは明白である。

災害医療という特殊な場面でトリアージ(triage)という治療患者の選択が行われることがある。

当初から重症者に見切りをつけて治療を諦めてしまうものである。

限られた医療資源によって最大の効率を求めるための選択である。

イタリア北部でもトリアージが行われているらしい。

今日、これまでわが国の政府の新型肺炎対策としてとられてきた方針は、

冷静な専門家の意見を採り入れたものと推察し、

重症患者への対応を別け隔てなく継続できる方向を目指したもので、

その進捗と成功を心から祈るのみである。

改めて、リハビリ教育においても医療従事者の一員としてこうした対処方法を理解し、

実行できる若者を育てたい。

大澤先生コラム【2月】

新型肺炎をめぐって (Feb.16,2020)大澤 源吾

コロナウィルス(COVID-19)による新型肺炎の関連ニュースが新聞やテレビで連日、賑やかである。

ゴーン被告が逃亡脱出先のレバノンで日本を批判したり、

イランが米軍基地を弾道ミサイルで報復攻撃したり、

という世界を股にかけた緊張報道が繰り返されているなかで、

ウィルスにまつわる報道は、沖縄でイノシシが感染源とされている豚コレラが発生し、

1800頭が殺処分されたというニュースくらいであった。

これが1月20日頃までのわが国の姿であった。

ところがである。

昨年の12月初旬に、中国湖北省武漢市の「海鮮市場」で原因不明の肺疾患者が発生し、

今年の1月22日には人から人に感染して、感染患者が440人、死者9人に

なったと中国政府から発表されたのである。

26日になって中国政府はさらに中国人の海外旅行停止の処置をとったが、

すでに日本を含めて世界13ヶ国・地域に新型肺炎が拡がっていたのである。

同じ26日の中国での感染患者は1346人、死亡41人と発表されたが、

この時すでに北海道大学の専門家が中国の感染者数を5000人以上と

疫学的に推計していたことも報ぜられ、興味深い。

武漢からの邦人の引き揚げがチャーター機で行われたことやその経過のことはよく知られている。

31日に至ってWHOは緊急事態宣言を出したが、中国への渡航・貿易制限はされなかった。

クルーズ船「ダイアモンド・プリンセス」が横浜港で検疫をうけたのは2月3日で、

感染者が乗客、乗務員の中に次第に増加していった経過は記憶に新しい。

また、既に中国から本邦に旅行している人々の発病者、その二次感染者が日本の各地に増加し始め、

さらに感染源が不明の例がみられるようになり、

その数の増加に伴って「新型肺炎」拡散防止のための水際作戦から、

多数例の早期診断と治療に重点を移さねばならなくなってきたのが現状である。

感染病疫学の専門家も加わった連日連夜の討議を視聴していて、

各スペシャリストの意見は落ち着いていてすばらしいと思った。

そして、リハビリ大学の教育についてふと思ったことがある。

さきに触れた、北海道大学の疫学的推計を発表なさった方や、

あるいは武漢でも早くに「新型肺炎」の異常さに気づいて警鐘を鳴らし、

周囲の誤解のなかで自らも肺炎で倒れた医師がおられたというが、

こうした鋭い感覚を持った専門家としての人材を育てると同時に、

専門以外の領域の出来事についても客観的に、

その正しさを真に理解できる柔軟な心の持主を育てることが教育全般に求められているのではあるまいか。

これら両方が揃ってはじめて未曾有の難事が解決に向かうのではあるまいかと。

大澤先生コラム【1月】

この正月、晝のテレビ放映での瞬間のことである。

恒例の大学対抗の箱根駅伝マラソンの復路で、青山学院大の走者が2位以下をかなり引き離し、

孤独に先頭を力走していた。

これに追いつこうと優勝を狙う有名強豪校の選手らが集団となって激しい順位争いを演じていた。

アナウンサーと解説者の対話を聴いていると、往路の事態も大凡(おおよそ)摑まえることができた。

はじめは他の大学がトップであったのが、途中から変わって、

そのまま復路を青山学院大がリードしたものらしい。

登り坂、下り坂、平坦な路とそれぞれの区間に特徴があり、

各校の監督はチームの学生選手の体力適正を熟知して、

地形の難易度の特徴をこなすことができる、ねばり強い心と体力の持主を選んで割り振りするのだという。

勿論、選手学生の当日の調子にも左右されるであろうし、

大会の雰囲気に影響されずに実力を発揮できる度胸の持主であるかも見抜かねばなるまい。

個人競技種目の選手を養成する場合とは異なり、複数の競技者をまとめて団体を形成した上で、

それぞれの区間に合致した能力を鍛えさせて、チームの一員としてねばり強くそれぞれの能力を

発揮させるという難しい指導が監督に問われることになるようだ。

青山学院大の監督はこうした采配をみごとに振って、

チームの優勝をもたらしたものだと解説者が訓(おし)えていた。

解説のなかで「どろくさい」という単語がはさまれていて妙に頭にこびりついて残っている。

基礎的な適確な判断力に裏打ちされた、あるいは錯綜するfake newsに惑わされないで、

己の力量を発揮しようと努力している選手の姿を、

「どろくさい」「やぼったい」くらいの意味で表現していたものと、勝手に解釈している。

そして、リハビリ教育においても、短期的、スマホ的な知識評価だけでなく、

地味ながらも「どろ臭さ」を重視した教育や評価方法も採用する必要があるのではあるまいか。

リハビリの改革、進展を未来につなげるために。

大澤先生コラム【11月】

「地球温暖化で病気も変わってくる」 大澤源吾 (Oct,18,2019)

この国のあちこち、広範囲に大規模な洪水と土砂災害をひきおこした

台風19号は沢山の死者を出しながら、1週間以上を経ても復旧を拒み続けている。

被災された高齢の方々も「こんなに大きな氾濫を経験したことがない」と

口々に叫んでおられたのが印象的であった。

やはり地球温暖化が進行していることが原因の1つだろうか。

9月下旬に国際連邦で開かれた「気候行動サミット」では

ドイツのメルケル首相が今世紀半ばまでにCO2排出量を実質ゼロとする目標を表明したが、

他の多くの大国はそれぞれ自国の国内事情を優先させ積極的な表明はなかった模様である。

そんな中で、スウェーデンの16才の少女が若者の代表となって

おとながもっと真剣に地球温暖化対策に取り組んで欲しいと怒りをあらわに抗議している姿が注目された。

狭い医学の面でも、地球温暖化現象を基盤とした、しかしそれ以外の共存する原因がよく分からない、進行性の、死亡率の高い病気が知られる時代になってきた。

はじめ中南米に、類似の病態が北米にも南米にも、さらに中東や、インド、アフリカでもみられるという (NEJM,393,693,2019)

リハビリ医療を学習する若い諸君よ!

地球温暖化現象の抑止に向けてこれからも努力して欲しいのだが、

それでも前代未聞と呼ばれる異常事態はこれからも姿を遷えながら繰り返されるに違いない。

君達のリハビリ医療の学習も既存の形の踏襲だけであってはなるまい。

変遷する病態に対して新しい眼でリハビリ医療を改変し直す努力が必ず、要求されるであろうから。

【第3回】ヒューマンライブラリー2019

今年最後の<ヒューマンライブラリー>が本日開催されました。

フィナーレを飾ってくださったのは

理学療法学専攻の小林量作先生です。

日本で初めて設立された理学療法士養成校の当時の貴重なお写真や

そこでの現代では珍しい学生生活・・・

就職して理学療法士として活躍されたお話など

日本で理学療法士が活躍し始めた先駆時代の大変興味深いお話でした。

小林先生、ありがとうございました!

今回で今年のヒューマンライブラリーはすべて終了となりました。

3回ともたくさんの学生さんや先生方にお集まりいただき

盛況のなか開催することができました。本当にありがとうございました!

来年のヒューマンライブラリーもぜひお楽しみに☆

最後はドーナツパーティーでした(^^)♪

【第2回】ヒューマンライブラリー2019